从佛法看,病起于业,业起于心。藏传佛教《论述医续》说所有疾病的根源,是我执及因未觉悟而产生的贪、瞋、痴等烦恼。治疗之要,在于治心,《正法念处经》卷四八偈云:治心名治病,治身非治病,治心病难知,治风等易解。

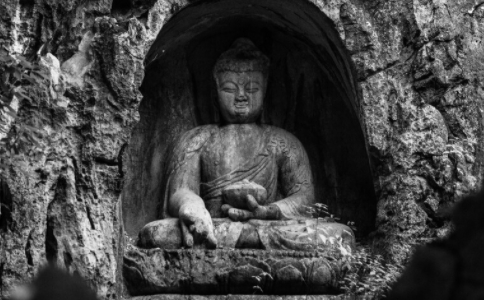

在许多寺院里都供奉有药师佛,全称为“药师琉璃光如来”,又称大医王,他是东方琉璃世界的教主。据说,药师佛曾立下12条誓愿,以救度众生,其中有几条就与人们的心理保健相关。

如“所求满足”——使众生自由自在,纵横自如;“安立正见”——众生的一切烦恼都能解脱,可以获得正确的见解;“苦恼解脱”——能解脱一切痛苦和烦恼。

药师佛还有两个化身。一是药树王,专医人的肌体疾病(即生理疾病);一是如意珠王,专治人的精神疾病(即心理疾病)。

据《法华经》记载,服了药树珠就能治愈肌体上的病痛;服了如意珠就能使人如意,精神方面的疾病便可治愈,从而使人心旷神怕,身心安乐,康常乐。

可以说,药师佛既是大医生药王,又是出色的心理医生,是众生健康的保护神。

佛教关心人类心理状况,关心人类的各种苦难。从某种义上说,佛教对人类心理健康有着重要的贡献,它的所有教义都是对人生的价值、意义作出自己的特定的判断,并在此基础上提出了一整套约束人们思想、行为的准则和规范,赋予它们生动活泼的心理学解释。

佛教和心理健康

宗教作为宗教需要者的一种虔诚而又虚幻的心理需要,许多教徒从宗教的信仰和仪式中激发出特殊的情感体验,获得内心的安宁和解脱。佛教给其他信仰者也同样有一种寄托感,在客观上能使他们走向心理平衡,有利于身心健康。

佛教许多内容都离不开“烦恼”,这与人类心理健康密切相关。现代社会“烦恼”更多,妄想、抑郁、焦躁等心理上的不平衡,都可归结于佛教所说的“烦恼”之中。

1979年3月,国际劳工局在日内瓦宣布:“任何社会中,每10人就有1人在一生中思有或曾患有某种心理障碍,到本世纪末,全世界严重心理疾病如精神病人总数将达2亿人。”

据调查,1982年我国各地区的精神分裂症患病率为3%—7%,精神发育不全患病率为3%。8%,而神经衰弱、情绪障碍、适应障碍等诸种常见的心理问题总数则是上述精神病的8~10倍。

佛教以种种教义约束人们的身心言行,而某些心理健康手段或许能为现代人提供某些启示。佛教中许多心理健康手段也确实为广大公众所知晓,有的还随着现代心身医学的进步而得到进一步发展。客观上,佛教具有某些心理保健作用。

憨山大师醒世歌

红尘白浪两茫茫,忍辱柔和是妙方。

到外随缘延岁月,终身安分度时光。

休将自己心田昧,莫把他人过失扬。

谨慎应酬无懊恼,耐烦作事好商量。

从来硬管弦先断,每见钢刀口易伤。

惹祸只因闲口舌,招愆多为狠心肠。

是非不必争人我,彼此何须论短长。

世事由来多缺陷,幻躯焉得免无常。

吃些亏处原无碍,退让三分也不妨。

春日才看杨柳绿,秋风又见菊花黄。

荣华终是三更梦,富贵还同九月霜。

老病死生谁替得,酸甜苦辣自承当。

人从巧计夸伶俐,天自从容定主张。

馅曲贪嗔堕地狱,公平正直即天堂。

麝因香重身先死,蚕为丝多命早亡。

一剂养神平胃散,两盅和气二陈汤。

悲欢离合朝朝闹,寿天穷通日日忙。

休得争强来斗胜,百年浑是戏文场。

顷刻一声锣鼓歇,不知何处是家乡。

这首读起来琅琅上口的“醒世歌”,在社会上流传至今,是佛教对人类心理健康的综合表述,它从不同的几个方面劝诫人们要成为心理健康的人,就要消除世间的诸种烦恼。

对于我们化消极为积极,对我们心理平衡,消除内心障碍,保持心理健康十分有益,读者不妨多读一读。如果我们从正面角度,剔除其不够积极的成分,化消极为积极,对我们心理平衡,消除内心障碍,保持心理健康十分有益,读者不妨多读一读。

下一篇:药师佛的十二大愿

-

财神之王药师佛

一、前言一般介绍药师法门时,或多或少都会提到修持药师法门有添福增财的功德,因此也有人称药师佛为佛教中的财神爷;其实这样的说法并不是空穴来风毫无根据的,我们可以从经文里

-

药师法门是唤醒新生命重启的现世召唤

药师法门乃是唤醒你我新生命重启的现世召唤,给予众生重拾信仰的力量。在无情的世俗生活中,重新找回属于你的信念雨伞,撑开自己的缘分天空,坚守那份情怀,行走出人生天地。一个人

-

药师佛法门小常识

药师法以药师如来为本尊﹐为息灾﹑除病﹑延命等目的所修的法门。其中﹐天台密教则以七佛药师为本尊﹐故谓为“七佛药师法”。药师净土药师净土(净琉璃世界)是指药师佛(药师琉璃光如来)的

-

药师佛是什么佛?药师佛介绍

药师佛,即药师琉璃光如来。又译为药师琉璃光王佛,简称药师如来、琉璃光佛、大医王佛、医王善逝、消灾延寿药师佛,是东方净琉璃世界的教主。药师,比喻能治众生贪、瞋、痴的医师;