尼师坛(梵nisidana),比丘六物之一。即坐卧时敷在地上、床上或卧具上的长形布。乃坐具之梵语音译,又作尼师但那、巴师但娜、(左宁右页)史娜曩。意译又作敷具、坐衣、随坐衣、衬卧衣,略称具。

《五分律》卷九中记载,尼师坛是护身、护衣、护僧之床耨,故制之。《十诵律》卷十八中说,未敷尼师坛不得坐卧于大众之卧具上。

其颜色与三衣相同,可用青、黑、木兰三色。若以新布裁制,可作二层或三层。取旧布缝制者,可作四层。新作尼师坛时,须取旧者之坚好处缝贴在中央或四边。另依《根本萨婆多部律摄》卷六载,尼师但那之颜色,或青,或泥,或赤。

其大小亦因个人身体不同而有异,律典中以长为佛陀二搩手、广一搩手半为本制。依《摩诃僧祇律》卷二十四中记载,佛陀一搩手等于二尺四寸。如果比丘之躯体大于常人,其所持用之尼师坛亦可增广。

中古以来,南海诸僧以尼师坛为礼拜之用具,中国、日本皆承此风,道宣、义净诸师曾加以批评。如《南海寄归内法传》卷三记载:“礼拜敷其坐具,五天所不见行。致敬起为三礼,四部冈窥其事。凡为礼者拜敷法式,如别章所陈。其坐具法,割截为之,必须复作,制令安叶。度量不暇详悉。其所须者,但拟眠卧之时护他毡席。若用他物,新故并须安替。如其己物,故则不须。勿令污染亏损信施。非为礼拜。南海诸僧,人持一布,长三五尺,迭若食巾,礼拜用替膝头,行时搭在肩上。西国苾刍来见。咸皆莞而笑也。”

然而,此制至今仍被沿用,而于礼佛或礼拜师长时敷用尼师坛。且有一定规制。

下一篇:佛龛是什么意思?有什么作用?

-

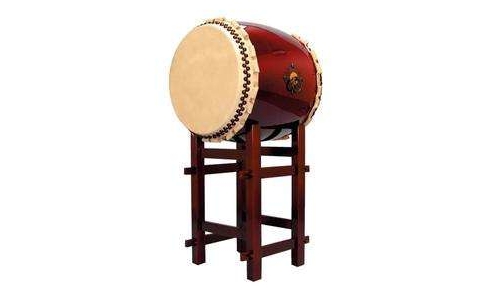

寺院大鼓是由牛皮製成的,是否有违佛教讲的慈悲?

听说寺院的大鼓是由牛皮製成的,是否有违于佛教讲的慈悲?在这片大地里,何处不是生命呢?牛皮已经成为物质,牛也已经不知到何处去,只留下这个骨头、皮,甚至在藏传佛教里,还有很多是以

-

古代比丘生活器具:净瓶

净瓶(梵名kalasa),指以陶或金属等制造,用以容水的器具,为比丘十八物之一,盛水供饮用或洗濯,又称水瓶或澡瓶。在《敕修百丈清规》<办道具>中说:“净瓶,梵语捃稚迦,此云瓶。”《释氏要

-

出家人刷牙刮舌工具:齿木(杨枝)

‘齿木’又名‘杨枝’。它是原始佛教时期,出家人用以刷牙和刮舌的木片。它也是大乘比丘们所应该随身携带的‘十八物’之一。唐代义净大师南海寄归内法传卷一说:‘每日旦朝,须

-

佛教常用器物:如意

‘如意’也是佛教的器物之一,它的梵名叫做‘阿那律’。‘如意’的用途,略有二种。一种是为了抓痒而用的,据音义指归说:‘古之爪杖也,或骨角竹木刻作人手指爪,柄可长三尺许。或脊