《金刚经》讲什么

《金刚经》主要讲离苦得乐的方法,是一剂智慧之药,能用最快的方法让人们离开烦恼,离开痛苦,经历一个过程最终抵达快乐的彼岸。

什么是此岸?人们内心的不安引起了种种的烦恼、痛苦,就是在此岸。

人为什么烦恼、痛苦?如何化解呢?这就是《金刚经》的任务,是修道的过程;而整部《金刚经》里,用了一剂药方,帮助人们解决苦难:举出了苦的原因,归根结底在于「著相」。人为什么苦?因为执著;为什么执著?因为著相;为什么著相?认为「相」是真的。所以,《金刚经》最主要是破对相的执著。

《金刚经》高度概括了生命痛苦的根源,在于著相。相有两种,外相和内相。外界的相,诸如世间上的山河大地,财色名利等;内相,就是心相,心里对某些东西的念想。《金刚经》因而提出无相,既然相是苦的根源,那么我们就要吃「无相」的药。无相并不是否定什么都没有,而是要找到自己的本来面目,自性、本心,也就是既不著有、亦不著无,是空有不二的中道实相,这也是自性本来就带来的。一旦悟到无相,病也就去除了,就能无时无刻地快乐生活,就已抵达彼岸。

解题

「波罗蜜」,即到彼岸。「金刚般若波罗蜜」,从痛苦的此岸,通过了解《金刚经》的道理,产生智慧,渡过烦恼的大河,最后到达光明的彼岸。

金刚四义

智慧如金刚钻「锐利」;定力「坚固」如钻石,不容易被蛊惑;实相般若,透过现象看本质的智慧「珍贵」如金刚宝石,需要证得;功能「光明」如金刚石。一个有智慧的人必然是一个快乐的人,相由心生,心里坦然,自然不会是苦瓜脸,心里有烦恼,脸上自然不会容光焕发,《金刚经》破除执著相的思维,让内心豁然开朗,带来光明、快乐、自在的希望。

《金刚经》思维模式

般若学的三句话,「所谓xx,即非xx,是名xx」,在《金刚经》出现了二十多处,它是针对相,去除对相的执著而设的。「所谓xx」,是缘起的有,山河大地在缘起上是有相的,属于现象。「即非xx」,缘起的相是有生灭的,无固定不变的本体,要透过现象看本质,如实了解「我」是什么,身外的世界是什么,因而产生大智慧。「是名xx」,既不否定缘起的有,又没有执著于自性的无,这是对事物真实了解的方法。

《金刚经》讲述的这个道理,就是教人们既不否定相,也不执著相。譬如「张三」这个名字与真人不完全不一致,也不完全一致,名字只是一个符号,并不能代表一个人的全部。《金刚经》教我们既不否定张三这个名字,同时也不因为名字就以为真的很了解张三。我们要掌握现象的本体,即空有不二,即中道实相,即缘起性空,即自性本心,而悟到中道实相,就需要不住而住,对外离一切相,对内不染一法。真正的不染,是从因缘观察事物。例如西方推崇民主自由,中国重视家国天下,正因为各自的缘起背景不同,才导致了根本价值观的不同,所以事物本身并没有对错,只有因缘。

《金刚经》从时空上剖析

《金刚经》是从时间、空间上讲的。第2至16分,是从空间上讲外离一切相;第17至23分,是从时间上讲心不染一法,于念离念,做到一尘不染,心对外在六尘(色、声、香、味、触、法)不起作用,而心若动乱随转,则是染著,我们可以用而不执,用缘起观正确对待,于相离相,于念离念,做到一法不执,外离一切相,心不染一法,从而用心领悟中道实相;

第24至32分,是从本体上讲实相妙谛,要无住生心,住而不住,即有烦恼,但不执著烦恼,不让烦恼扩大化,最后达到任何情况下不会烦恼,「随所住处恆安乐」的自在无碍。

《金刚经》对《六祖坛经》影响

六祖因《金刚经》「应无所住而生其心」而开悟,「应无所住」,即止;「而生其心」,即观。此仍是南传禅,而《金刚经》最终目的是开智慧,乃是上乘禅法;金刚经表面讲空,实际还是讲如何用心,如《六祖坛经》里「不识本心,学法无益」「菩提自性本自清淨,但用此心,直了成佛」,皆是对《金刚经》作进一步的阐释。

学习《金刚经》是因为众生烦恼的根源是著相,去除烦恼方法是无相。无相又分两个层面,外离一切相,内不染一法,不否定相,认同缘起的有,没有沉醉于无相,只是去除对有的执著,最后达到既不执著于有、也不执著于无的「中道实相」,就有智慧了,就会快乐。

文章转自微信公众号:宝莲禅寺hk

下一篇:返回列表

-

《坛经》的“即慧之时定在慧,即定之时慧在定”如何理解?

问题:如何理解《六祖坛经》中“即慧之时定在慧,即定之时慧在定”?惟贤法师答:这个就是止观双运。止观不能分开,定慧不能分开。当你在静中,一切清清楚楚、明明白白,那么就是慧。在

-

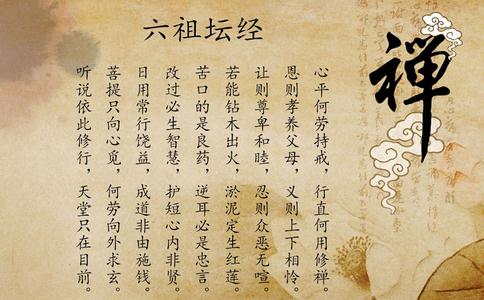

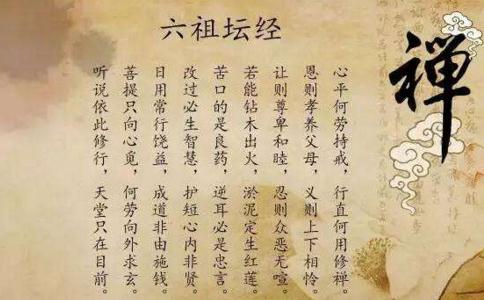

《六祖坛经》无相颂的思想内涵及其现代价值

引言著称于世的《六祖坛经》是禅宗的根本经典,是一本绝无仅有的被称作是“经”的祖师言教,在中国佛教中占有极为重要的地位。它由六祖亲口所说,其弟子法海整理而成,集录了六祖

-

六祖坛经的中心思想

《六祖坛经》是中国唯一一部称为经的佛教经典。六祖慧能大师在《六祖坛经》中向众弟子讲述了南宗禅的核心思想要义。这种核心要义就是慧能在《六祖坛经·定慧晶》中所讲的

-

《六祖坛经》的基本禅法思想及其历史意义

禅宗作为中国汉传佛教的八大宗之一,如果说它在中国佛教史,乃至哲学史、思想史上都具有重要的意义和深远的影响,而记载六祖慧能说法和生平事迹的集录——《六祖坛经》则可说是