译文

我亲自听佛这样说:

那时,释迦牟尼佛住在王舍城附近的耆阁崛山中,与诸多的大比丘僧共一千二百五十人在一起。这些大比丘僧都是众所周知的佛的声闻大弟子,他们中间,憍陈如尊者、大目犍连尊者、舍利弗尊者、迦叶尊者、阿难尊者等人都是上首弟子。另外,普贤菩萨、文殊师利菩萨、弥勒菩萨以及现在贤劫中的一切菩萨,也来汇聚一堂。

这些菩萨,誓愿宏大,广种善根,具足无量功德,善巧示化,渡济众生。他们游化于引佛国土,普遍示现一切色身,供养十方诸佛,化导一切有情众生。并能了达众生之相,融通诸法之真实体性,就像好坏善变的幻士,变化为同世间男女一样的身相。这些菩萨,虽身化世相,欲却于无所热着、无所分别的菩萨乘境界,住于空寂、无愿、无相的三昧中,并能总摄忆持无量佛法入于千百种体悟妙境,住于深妙正定的法门,皆能看到现在世的无量诸佛,能在一念之间,游遍十方佛国,区分辨别众生的言语,像对待自己的眷属一般体恤、怜愍他们,以慈悲的心怀立誓成就诸佛的不可计量功德,超越于声闻乘、缘觉乘,而达菩萨乘的境界。此外,聚会的众人当中,还有比丘、比丘尼五百人,清净优婆塞七千人,清净优婆夷五百人,欲界天子八十万人,色界天子七十万人,遍净天子六十万人,梵天一亿人,一时人如云集,不可计量。

与此同时,释迦牟尼佛神采奕奕,威光四射,恰似金光融融,又如明镜光彻,表里清明。这样的威光神明千变万化,大放异彩。阿难尊者见释迦牟尼佛这般威光神明,心里独自思量着:我以前从未见过释尊像今天这样,诸根愉悦,清净光明,智炬照人,让这方佛土这般巍巍庄严。看到这般情景,真令人生出希有难得之心。于是,阿难即从座上站起来,向前跨出一步,偏露右肩,合掌长跪,向释尊说道:世尊您今天入于大寂定之禅境,修住于奇特深广的佛法,处于诸佛修道的最殊胜境界,莫非是忆念着过去未来诸佛?莫非忆念着现在他方诸佛?恳请您为大家宣说佛法,利益一切众生。

那时,释迦牟尼佛听罢阿难的话,高兴地说:「很好!很好!阿难,因为你有悲悯众生、利益他人的心愿,所以能提问佛法精妙之义。你这一发问,胜过供养天下的阿难汉、辟支佛,也胜过布施累劫之中的诸天人民以及蜎飞蝡动等一切有情。这一发问,真是功德无量。为什么这样说呢?因为就是你这一问,当来诸天人民以及一切有情众生,都有度脱迷障、共登彼岸的希望。阿难,你可知道,如来出世,难遇难见,就像那优昙花一样,偶尔一现。你这一问,很多人会因此而得到利益,我将为你等宣说佛法,以开示化导一切有情众生。」

原典

如是我闻:

一时,佛住王舍城耆合崛山中,与大比丘众,千二百五十人俱。皆是诸大声闻,从所知识,名曰具无憍陈如尊者、大目犍连尊者、舍利弗尊者、迦叶尊者、阿难尊者,如是等大弟子而为上首。又有普贤菩萨、文殊师利菩萨、弥勒菩萨,及贤劫①中一切菩萨,皆是来集会。此诸菩萨皆具无量行愿②,植众德本,具诸功德,行权方便,游诸佛国,普现一切,供养诸佛,化导众生。达众生相,通诸法性,譬善幻师,幻诸男女等相。于彼相中,实无所得③,人空、无愿、无相三昧,而能具足总持无量百千三昧,住深定门,悉睹现在无量诸佛,于一念④中,遍游佛土,分别众生语言,哀愍如己眷蜀,誓成诸佛无量功德,超诸声闻缘觉之地。又有比丘、比丘尼五百人,清净优婆塞七千人,清净优婆夷五百人,欲界天子八十万,色界天子七十万,遍净天子六十万,梵天一亿,如是无量大众,一时云集。

尔时,世尊威光赫奕,如融金聚,又如净明镜,影畅表里,现大光明,数千百变。尊者阿难,即自思惟:今日世尊,诸根悦豫,清净光颜,巍巍宝刹庄严。我从昔以来,所未曾见,喜得瞻仰,生希有心。即从座起,偏袒右肩,长跪⑤合掌,而白佛言:世尊今日人大寂定⑥,住甚奇特广大之法,住诸佛所在最胜之道,为念过去未来诸佛耶?为念现在他方诸佛耶?惟愿宣说,利益一切。

尔时,世尊告阿难言:「善哉!善战!阿难,汝为哀愍、利益诸众生故,能问如是微妙之义。汝今斯问,胜于供养一天下阿罗汉、辟支佛,布施累劫诸天人民、蜎飞、蝡动之类,功德百千万倍。何以故?当来诸天人民、一切含灵,皆因汝问而得度脱故。阿难,如来出世,难值难见,犹优昙华,偶尔一现。汝今所问,多所饶益,我当为汝演说,开化一切。」

注释

①贤劫:指三劫的现在住劫。全称现在贤劫,佛门认为现在的二十增减住劫中,有千佛贤圣住世化导,故称为贤劫,又称善劫、现劫。贤劫与「过去庄严劫」、「未来星宿劫」合称三劫。

②行愿:指修行与誓愿,又称愿行。根据《释禅波罗蜜次第法门》卷一上所载,如果有愿而无行,那么就如一人要度到彼岸,而不肯预备船筏一般,此人一定会常在此岸,永不得度;菩萨虽发四弘誓愿,如果不修四行,也是这样。因此,修行与誓愿如鸟之双翼,如果不能兼备,就不能到达所期之境。

③无所得:又称无所有,略称无得,与「有所得」对应。意思是指体悟无相之真理,内心无所执着,无所分别。反之,如果执着诸法差别之相,堕入有无边邪之见,就称作有所得。诸法均由因缘所生,本无自性,以无自性,故无决定相可得,称为无所得。这就是不堕于生灭、常断、一异、来去等四双八计之中道正观。《大智度论》卷十八载:「诸法实相中,受决定相不可得故,名无所得。」

另外,因菩萨永断一切生死,出离三界,住于一切智,是无所得大乘之至极,所以菩萨也称无所得。北本《大般涅槃经》卷十七载:「有所得者名生死轮,一切凡夫轮回生死,故有所见。菩萨永断一切生死,是故菩萨名无所得。」

④一念:指一次心念。念为思念之意,一般有心念、观念、称念,故以一念配合一声佛号,称名一句,即谓一念。

⑤长跪:为佛门礼法之一,两足屈膝着地,以示礼敬。

译文

佛陀告诉阿难说:「从今上溯过去,在下可计量的劫数之前,有一个名叫世自在王如来出世,世自在王如来住世四十二劫。在他传法期间,有一国王听了佛之说法后,出家为僧,号名法藏。法藏潜心佛法,发愿成就无上真正佛道,抛弃世间国土王位及富贵荣华,投身佛门出家,精进修行,佛智猛增,没有人能比的。

「一次,他来到世自在王如来的住所,在佛的双足前顶礼,合掌施敬,向佛说道:『世尊,我已发成就无上正觉之心,请您为我宣说诸佛国上的清净庄严,好让我获得最高觉悟,成就无上正等正觉。』那时,世自在王如来听罢这话,对法藏比丘说:『法藏,你应当自力摄持,成就佛上庄严。』法藏对世自在王佛说:『你的意境精妙深广,不是我这种境界所能达到的,恳请您为我铺陈宣说。』

「那时,世自在王佛听法藏这一说,知道法藏心智高明,志愿宏大,就当即满足法藏的心愿,为他广说二百一十亿诸佛国土,其天人善恶、国土粗犷妙净秽之事,也一一应他心愿示现给他。那时,法藏比丘听过佛宣说的佛法之后,承世自在五佛之威神,得佛之天眼,一下子彻见那庄严清净的佛上,继而生发成就最高佛道的誓愿。法藏比丘心念清净,无所执着,精勤求索,修习摄取佛土之大愿,历经五劫,大愿方成。

「于是,法藏比丘又来到世自在王佛的住处,对世自在王佛说:『我现修持菩萨道,假如我日后修行觉悟成佛,与八方上下无数诸佛相比,能否达到智慧光明功德,都超过他们的庄严清净佛上?』佛说:『法藏,你看那烟波浩渺、苍苍茫茫的大海,即便一人用斗量,天长日久,也可以见底。倘若人心精诚求道,有什么愿望不能实现?」那时,法藏比丘听后,顶礼佛足,绕佛三周,然后合掌安住于佛面前,说道:世尊,我已摄取了庄严佛土清净之行,请求你听我所说,鉴我诚心:

原典

佛告阿难:「乃往过去久远,无量不可思议无央数劫,有佛出世,名世自在王如来,住世四十二劫。彼佛法中,有一比丘,名曰法藏,本是国王,闻佛说法,寻发无上真正道意,弃国捐王,行作沙门,智慧勇猛,无能踰者。

「诣世自在王如来所,顶礼佛足,向佛合掌,而白佛言:『唯然世尊,我已发无上正觉之心,愿佛为我广宣诸佛国净土庄严,令我于世得无等觉,成大菩提。』时,世自在王佛,语法藏比丘:『庄严佛土,汝当自摄①。』比丘白佛:『靳义宏深,非我境界。唯愿世尊,为我敷演。』

「尔时,世自在王佛,知其高明,志愿深广。即为广说二百一十亿诸佛刹土,天人善恶,国土粗妙,应其心愿,悉现与之·时,彼此丘闻佛所说,严净国土,皆悉睹见,起发无上殊胜之愿。其心寂静,志无所着,修习功德,发大誓愿,摄取②庄严,具足五功。

「往诣世自在王佛言:『我今为菩萨道,欲令我后作佛时,于八方上下诸无央数佛中,智慧光明功德,都胜诸佛国者,甯可得否?』佛言:『譬如大海,一人斗量,经历劫数,尚可穷底。人至心求道,何愿不得?』时,法藏比丘,稽首礼足,遶佛三匝,合掌而住,白佛言:『世尊,我已摄取庄严佛上清净之行,唯垂听察:

注释

①自摄:与「他摄」对称。指以戒法专摄身、口、意三业,使不放逸。另外,以自己发愿修行之力,摄持而证得果位,也称自摄。此义同于自力,即以自力为体,自摄为用。《安乐集》卷上说:「一切万法皆有自力他力,自摄他摄。」

②摄取:又称摄取不舍。即指阿弥陀佛摄受护念念佛众生而不舍。据《观无量寿经》载,阿弥陀佛之光明遍照十方世界,摄受照护念佛之众生而不舍,故称摄取不舍,或称摄取照护、摄护。其光明利益,称为摄取光益。《观无量寿佛经疏·定善义》举出念佛众生蒙摄取利益的三缘,称为摄取三缘。这三缘是:亲缘、近缘、增上缘。亲缘是指佛与众生的意志、行为(即三业)相应;近缘是指众生愿见佛,佛即应念显现于其眼前;增上缘,指众生由念佛而消除其罪障,临终时,佛与圣众迎往净土。(参见《观无量寿佛经疏》卷下)

译文

第一愿,愿我成佛时,我的佛国中没有地狱、饿鬼、畜生这三恶道之名。如果存在地狱、饿鬼、畜生,或者还有听到三恶道的名称,我将终不成佛。

第二愿,愿我成佛时,我佛国中的天人众生,都是化生,没有胎生,也没有女人。如果他方世界有女人愿往生我佛国,则使女人命终之时就化为男身,往生到我佛土,来我佛国时,生于莲花中,莲花盛开,便可亲眼见佛。如果不能这样,我将终不成佛。

第三愿,愿我成佛时,假如佛国中的天人众生,形貌颜色有所差别,甚至有好丑之分,身体如都不是真金色,不是三十二种大丈夫相的话,我将终不成佛。

第四愿,愿我成佛时,我佛国中的天人众生,都能知晓过去世的命运,成为宿命通,继而能洞悉无量劫前世的善恶苦乐情状,如果不能这样,我将终不成佛。

第五愿,愿我成佛时,我佛国中的天人众生,都能得到天眼神通,能洞见百千亿兆之多的他方佛国的情状,如果不能如此,我将终不成佛。

第六愿,愿我成佛时,我佛国中的天人众生,都能得到天耳神通,能听到百千亿兆尊佛所说佛法,继而闻法受持,如果不能这样,我将终不成佛。

第七愿,愿我成佛时,我佛国中的天人众生,都能得到他心神通,能洞悉无数佛国众生的心识中刹那相续的念头,如果不能这样,我将终不成佛。

第八愿,愿我成佛时,我佛国中的天人众生,能得到神足通,能在一刹那间,踏迹万千佛土、周巡万千佛国,如果不能这样,我将终不成佛。

第九愿,愿我成佛时,我佛国中的天人众生,能得到漏尽神通,能定成无上正等正觉,证得大涅槃佛果,如果不能如此,我将终不成佛。

第十愿,愿我成佛时,我佛国中的天人众生,都能得广长舌相,宣说佛法真实巧妙、辩说无碍,辩才没人能超越,如果不能如此,我将终不成佛。

第十一愿,愿我成佛时,我的光明无限,遍照他方诸佛国土,佛光超绝,无与伦比。光明朗照时,令彼十方世界众生,顿觉身心柔软,垢灭善生,命终之际,都能来生我的佛国。如果不能这样,我将终不成佛。

第十二愿,愿我成佛时,寿命无量,非百千亿兆劫数所能胜数,若非如此,我将终不成佛。

第十三愿,愿我成佛时,我的声闻弟子不可计数,乃至三千大千世界众生都成缘觉,即使以百千劫之时间共同计算,都不能知晓我佛国中万亿声闻、缘觉弟子的数量。如果不能这样,我将终不成佛。

第十四愿,愿我成佛时,我佛国中天人众生,都像佛一样寿命无量,超越生死,那本来发起的示现寿命长短自由自在随心所欲的宿愿除外,假如不能如此,我将终不成佛。

原典

第一愿,设我得佛,国中无三恶道之名。设有地狱、饿鬼、畜生,乃至闻其名者,不取正觉。

第二愿,设我得佛,国中天人,纯是化生,无有胎生,亦无女人。其他国女人有愿生我国者,命终即化男身,来我刹土,生莲华中,华开见佛。若不尔者,不取正觉。

第三愿,设我得佛,若国中天人,形色①不同,尚有好丑,不悉金色身、三十二相②者,不取正觉。

第四愿,设我得佛,国中天人,若不皆识宿命③,下至知百千亿那由他④诸劫事者,不取正觉。

第五愿,设我得佛,国中天人,不得天眼,下至见百千亿那由他诸佛国者,不取正觉。

第六愿,设我得佛,国中天人,不得天耳,下至闻百千亿那由他诸佛所说,不悉受持者,不限正觉。

第七愿,设我得佛,国中天人,不得见他心智,下至知百千亿那由他诸佛国中,众生心念⑤者,不取正觉。

第八愿,设我得佛,国中天人,不得种足,于一念顷,下至不能超过百干亿那由他诸佛国者,不取正觉。

第九愿,设我得佛,国中天人,若不得漏尽住灭尽定,及决定证大涅槃者,不取正觉。

第十愿,设我得佛,国中天人,若不悉得广长舌⑥,说法善巧、辩才无碍者,不取正觉。

第十一愿,设我得佛,光明若有限量,不遍照百千亿那由他诸佛国,普胜诸佛光明,令彼十方众生触此光明,身意柔软、罪垢灭除,命终皆得生我国者,不取正觉。

第十二愿,设我得佛,寿命若有限量,下至百千亿那由他劫者,不取正觉。

第十三愿,设我得佛,国中声闻⑦,若有数量,乃至三千大千世界众生,悉成缘觉,于百千劫,悉其计校,能知其数者,不取正觉。

第十四愿,设我得佛,国中天人,寿命亦皆如佛,无有限量、永无生死,除其本愿⑧示现修短自在,若不尔者,不取正觉。

注释

①形色:此处是形体与色相的意思,即指生于国中者的颜色形貌。

②三十二相:指转轮圣王及佛之应化身所具足的三十二种殊胜形貌与微妙形相。这三十二相一般指(1)足下安平立相,(2)千辐轮相,(3)手指纤长相,(4)手足柔软相,(5)手足缦相,(6)足跟满足相,(7)足趺高好相,(8)腨如鹿王相,(9)手过膝相,(10)马阴藏相,(11)身纵广相,(12)毛孔生青色相,(13)身毛上靡相,(14)身金色相,(15)常光一丈相,(16)皮肤细滑相,(17)七处平满相,(18)两腋满相,(19)身如狮子相,(20)身端直相,(21)肩圆满相,(22)四十齿相,(23)齿白齐密相,(24)四牙白净相,(25)颊车如狮子相,(26)咽中津液得上味相,(27)广长舌相,(28)梵音深远相,(29)眼色如绀青相,(30)眼睫如牛王相,(31)眉间白毫相,(32)顶成肉髻相。

③宿命:指过去世的命运,又称宿住。即总称过去一生、无量生中的受报差别、善恶苦乐等情状。如果能知晓、洞悉这些情状,称为宿命通。

④那由他:是印度数量的名称,又作那由多、那庾多、尼由多、那术、那述。意译作兆、沟。据《俱舍论》卷十二所载,十阿由多为一大阿由多,十大阿由多为一那由他,所以一那由他是一阿由多的一百倍。一阿由多为十亿,所以一那由他为一千亿,通常就以一千亿为佛教所说的那由他的数量。另外,就印度一般数法而言,阿由多为一万,那由他则是一百万。

⑤心念:即心识之思念,通常指心识中刹那相续的念头。

⑥广长舌:即广长舌相,为佛三十二大人相之一,又称长舌相,舌相。诸佛之舌广而长,柔软红薄,能覆面至发际,如赤铜色。广长舌相具有两种特徵:一是语必真实,二是辩说无碍;没有人能超越。

⑦国中声闻:指阿弥陀佛国中的声闻弟子。此中的声闻弟子全都发菩提心,欲往生净土,所行必是菩萨乘,而非原本意义上与大乘相左的声闻乘,所以国中声闻应全是菩萨弟子,以下「缘觉」也是。总之,阿弥陀佛国中的声闻、缘觉,只是就断惑的情况而言。虽断见思,未破尘沙与无明惑,就称声闻,这样的声闻不是自度自利的小乘,声闻、缘觉最终还趋无上佛果。

⑧本愿:是指「因位」的誓愿。全称本弘誓愿,又称本誓、宿愿,即佛及菩萨在过去世没有成就佛果之前为救度众土所发起的誓愿。在因位发愿到今世证得佛果,所以相对于「果位」而言所起的誓愿就是本愿。另外,「本」又有根本的意思,虽然说菩萨之心广大,誓愿也无量,但以此愿为根本时,就称「本愿」。佛菩萨所发的本颗有好多种,例如,一切菩萨都发菩提心,以坚毅的弘誓救度众生,断除烦恼,累积德行,期望能成就佛果,这就称为总愿,如四弘誓愿、二十大誓庄严等。如果分别在净佛国土发大愿,各于十方净其国土,成就诸众生,或愿于秽土成佛,救度难化之众生,这些依照诸菩萨各自的意愿所发的誓愿,称为别愿,如弥勒奉行十善愿等都称为别愿。

此外,作为本愿所救济的目标、对象者,称为本愿实机或本愿正机,即指末代浊世的众生。本愿所誓行的念佛,称为本愿行。

译文

第十五愿,愿我成佛时,我佛国中天人众生,全都金身灿灿,光明无量,遍照他方诸佛国土。若不能如此,我将终不成佛。

第十六愿,愿我成佛时,我的声名广为流布在十方佛土,无数诸佛,都能称扬赞叹我的名号。如果不能这样,我将终不成佛。

第十七愿,愿我成佛时,十方世界的众生,能听到我的名号,生发菩提心愿,至诚至信,爱悦佛法,愿往生我佛国土者,乃至在临终之时,念佛十声,以求往生。愿所有的十方众生,那些五逆不道、诽谤正法众生除外,都能在临终之时,看到佛与佛国众生来到其人面前,被接引往生佛国净土。如果不能这样,我将终不成佛。

第十八愿,愿我成佛时,他方佛国里的菩萨众生,往生我佛国土后,究竟必能在一生里就达到候补佛的位子。那些本来誓愿为度脱一切众生而游化四方,随意示现各种身相的修菩萨行的人除外。即便如此,这些化导众生的菩萨行者,虽生在他方国土,却永远不受地狱、饿鬼、畜生三恶道之苦,其善根也将永不退失。如果不能这样,我将终不成佛。

第十九愿,愿我成佛时,我佛国中的天人众生,即使处在声闻、缘觉的修行果位上,也能借助佛的神力,供养他国诸佛,并能在短促的时间内,遍迹无数无量诸佛国土。如果不能这样,我将终不成佛。

第二十愿,愿我成佛时,我佛国中的天人众生,吃饭穿衣,任心念需求,应有尽有,自然而然化示显现在面前。乃至于诸佛的住所,各种香花、幢盖、璎珞、音乐,也周遍充足,应有尽有,以供养诸佛。种种丰富的供养,去来无迹可寻,想求他方诸佛来接受供养时,凭藉佛的神力,能以心念召唤他方诸佛即舒臂而来,接受我佛国土众生的供养。如果不能这样,我将终不成佛。

第二十一愿,愿我成佛时,国中佛土清净光明,洞然照察十方一切诸佛世界,如果不能这样,我将终不成佛。

第二十二愿,愿我成佛时,我佛国土中生长无数菩提树,菩提树巍然高大,有的树高成千上百公里,有的超过四百万公里,诸菩萨想要看到诸佛国土的清净庄严,都可以在菩提树间看见,就像那明镜清晰,能观照身影和脸面。如果不能如此,我将终不成佛。

第二十三愿,愿我成佛时,从广袤大地上,到寥廓虚空中,一切宫殿、亭台楼阁 、城池河流、香花宝树等一切万物,都用无数众宝、成百上千种香和合而成,装饰布置得精妙绝奇,超绝于天界人界。愿我国土中的绝色奇香、遍薰十方一切佛土,供养十方诸佛,十方诸菩萨闻到后,全都修行无上佛道。如果不能这样,我将终不成佛。

第二十四愿,愿我成佛时,所有他方佛土的声闻缘觉众生,能听到我的名号后,生发宏大心愿,修行坚固善根,愈增愈进,永不退失,最终成就无上正等正觉,证得佛果。如果不能这样,我将终不成佛。』」

佛告诉阿难:「当时法藏比丘说完以上这些誓愿,又用偈颂进一步表达行愿。偈颂这样说:「

我建超世愿,必至无上道;

斯愿不满足,誓不成等觉。

我于无量劫,不为大施主;

普济诸贫苦,誓不成等觉。

我至成佛道,名声超十方;

究竟有不闻,誓不成等觉。

离欲深正念,净慧修梵行;

志求无上尊,为诸天人师。

供养一切佛,具足众德本;

愿慧悉成满,得为三界雄。

如佛无碍智,通达靡不照;

愿我功德力,等此最胜尊。

斯愿若尅果,大千应感动;

虚空诸天神,当两真妙华。」

原典

第十五愿,设我得佛,国中天人,若不皆身具无边光明,照曜诸佛国土者,不取正觉。

第十六愿,设我得佛,名声普闻,十方世界,无量诸佛,若不悉咨嗟称叹我名者,不取正觉。

第十七颐,设我得佛,十方众生,闻我名号,发菩提心,至心信乐①,欲生我国,乃至临终十念求生,若不见佛与大众围绕现其人前者,不取正觉,惟除五逆②、诽谤正法。

第十八愿,设我得佛,他方佛土诸菩萨众,来生我国,究竟必至一生补处。除其本愿,自在所化,为度脱一切众生故,遍游佛国,修菩萨行者,虽生他国,终不受三途③苦,永不退失善根。若不尔者,不取正觉。

第十九愿,设我得佛,国中天人,虽住声闻、缘觉之位,而能承佛神力,供养诸佛,一食之顷,若不能遍至无数无量诸佛国者,不取正觉。

第二十愿,设我得佛,国中天人,衣服饮食,应念所需,自然化现在前。乃至于诸佛所,种种供养,香华、幢盖、璎珞、音乐,应念圆满④,无所从来,无所从去。

乃至欲求诸佛就供,以佛神力,应念即得他方诸佛,舒臂来此,受其供养,若不尔者,不取正觉。

第二十一愿,设我得佛,国土清净,皆悉照见⑤十方一切诸佛世界,若不尔者,不取正觉。

第二十二愿,设我得佛,国中有无量道场树⑥,高或百千由旬⑦,或四百万由旬,诸菩萨欲见诸佛净国庄严,悉于宝树间见,犹如明镜,睹其面像,若不尔者,不取正觉。

第二十三愿,设我得佛,自地以上,至于虚空,宫殿、楼观、池流、华树、国土所有一切万物,皆以无量杂宝、百千种香而共合成,严饰奇妙,超诸天人。其香普薰十方世界,供养诸佛,菩萨闻者,皆修佛行,若不如是,不取正觉。

第二十四愿,所有他方佛刹,声闻缘觉闻我名号,不发大心,不得坚固不退转,究竟成就阿耨多罗三藐三菩提者,不取正觉。』」

佛告阿难:「尔时,法藏比丘说此愿已,以偈颂曰:

我建超世愿,必至无上道;

斯愿不满足,誓不成等觉。

我于无量劫,不为大施主;

普济诸贫苦,誓不成等觉。

我至成佛道,名声超十方;

究竟有不闻,誓不成等觉。

离欲深正念,净慧修梵行;

志求无上尊,为诸天人师。

供养一切佛,具足众德本:

愿慧悉成满,得为三界雄。

如佛无碍智,通达靡不照;

愿我功德力,等此最胜尊。

斯愿若尅果,大千应感动;

虚空诸天神,当雨真妙华。」

注释

①至心信乐:至心是指至诚之心、至极之心;信乐是指信顺所闻之法而爱乐之。至心信乐即信心欢喜、诚心爱悦的意思。

②五逆:也称作五逆罪。是五重罪的意思,指罪大恶极、极逆于佛理的人。五逆有大乘五逆、小乘五逆之分。小乘五逆(翠五逆)是指:害母、害父、害阿罗汉、恶心出佛身血、破僧等五项。大乘五逆(复五逆)是指:㈠破坏塔寺、烧毁经像、夺取三宝之物,或教唆他人做以上坏事,心生欢喜;㈡诽谤声闻、缘觉以及大乘法;㈢妨碍出家人修行,或者杀害出家人;㈣犯小乘五逆罪之一;㈤主张所有皆无业报,而行十不善业,或者不畏惧后世果报,而教唆他人行十恶等。

③三途:又作三涂。通常指地狱、饿鬼、畜生三恶道,是因身、口、意诸恶业所引生之处。在地狱道,受苦的众生常为镬汤炉炭之热所苦;在饿鬼道,众生常受刀杖驱逼等苦;在畜生道,受苦众生强者伏弱、互相吞啖,饮血食肉。

④圆满:是周遍充足,无所缺减的意思。

⑤照见:即照鉴,指佛、菩萨洞然照见众生的所有行为。佛门还常以「照鉴无私」一语表示佛菩萨对有情众生公正无私的态度。

⑥道场树:即指菩提树,又作觉树、道树、思惟树。释迦牟尼于菩提树下金刚座成佛,故称道场树。道场树也是阿弥陀佛三十七名号之一,昙鸾的《赞阿弥陀佛偈》中说:「稽首顶礼道场树。」此处的道场树即为阿弥陀佛名号。

⑦由旬:梵语意译为合、和合、应、限量、一程、驿等,又作逾阁那、逾缮那、逾膳那、俞旬、由延。是印度计算里程的翠位。另外据《大唐西域记》卷二记载,一由旬指帝王一日行军的路程。有关由旬的计数有各种不同的说法。就由旬换算拘卢舍而言,印度的国俗是采取八拘卢舍为一由旬,在佛典中,也有以八拘卢舍焉一由旬的说法。就配合我国的里数而言,也有不同的说法,据《大唐西域记》卷二记载,旧传的一由旬可换算为四十里,印度的国俗为三十里,佛教为十六里;《慧苑音义》卷下记载为十六或十七里。另外据义净的《根本说一切有部百一羯磨》卷三的夹注记载,印度的国俗为三十二里,佛教为十二里。

下一篇:无量寿经释经题

-

为什么要读诵《无量寿经》?读无量寿经的好处

印光大师常说:“佛法从恭敬中求,一分恭敬,得一分利益;十分恭敬,得十分利益。”所以我们知道,学佛想获得佛法真实的利益,一定要作个恭恭敬敬的好学生、好弟子,也就是“依教奉行”。

-

《无量寿经》中所讲的边地疑城是个什么样的地方?

请问法师《无量寿经》中所说的边地疑城是一个什么样的地方?边地疑城是一个比喻的说法,不要理解为西方极乐世界的旁边有一个真实的城存在。“边地”是八难中闻不到佛法的地方,

-

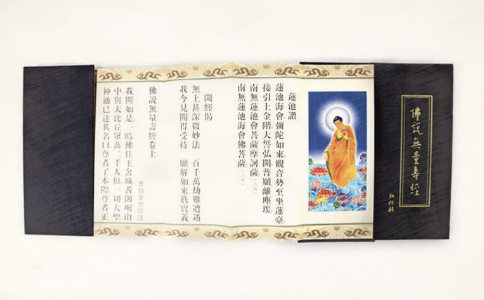

无量寿经是什么经?无量寿经的简单介绍

《佛说无量寿经》是净土宗根本三经之一,简称《无量寿经》,又称《大经》《双卷经》《两卷无量寿经》《大无量寿经》等。一般学术界认为,该经在一至二世纪的印度贵霜王朝时流行

-

无量寿经看汇集本好,还是原经好?

无量寿经有个会集本,看那本书好吗?还是只看原经比较好?可以当参考书籍,但是受持还是原经好,因为有加持力,而且内容没有各人的想法加入,纯是佛的原意。