八陕西省咸阳市安国寺

八陕西省咸阳市安国寺

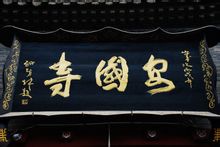

安国寺位于咸阳市区仪凤街路口北,北依毕塬,南望渭水,原存明代古建三座,依次为安国寺、圣母行宫、关帝庙。寺院原有围墙,南北宽,东西窄,呈四合院状。据记载,安国寺创建于隋,盛于唐,明万历(1573)年间重修。大门正上方有“安国寺”三个楷书大字,书法洒脱,端庄有力。《旧咸阳县志》载“安国寺,内石佛一、铜像三、一佛、一关帝、一无量”,至解放前夕,随着寺庙被破坏而流失。2005年重修安国寺,增其旧制,刻古贤,复渭水之盛景,现有大殿四座娘娘庙、关帝庙、菩萨庙、城隍庙和圣水池,青砖布瓦,朱门玄关,忍冬蔓草,锦鲤芙蓉,牡丹月季,桂花清香,樱花绽放,梵香渺渺,木鱼声声,融合了佛教、道教、儒家的思想精华,院内殿庑雕梁画栋,复原了安国寺的原貌,恢复了昔日的庄严、肃穆、神圣。

咸阳市安国寺-史料

外地亦哟安国寺,多奉祀弥勒佛。据传咸阳安国寺塑的卧佛是陈抟(音TUAN)。陈抟其人却确有,是五代至宋初的一名道士,字图南,自号扶摇子,毫州真源(今河南鹿邑)人,一说为普粥崇龛(今四川潼南西境)人。陈抟后居华山,以长睡不醒闻名,每睡一次百日不醒。今华山之玉泉院尚有其塑像。据传周世宗召陈抟为谏议大夫而不受,太平兴国(宋太宗赵光义年号之一)中来朝,太宗甚重之,赐号希夷先生。陈抟好易经,端拱(赵光义年号之一)初自言死期而卒。着有《元极图》(刻于华山石壁)和《先天图》等书。他的两图学说认为万物一体,只有超绝万物的“一大理法”存在。此说经后人推演,成为宋代理学(亦称道学)的组成部分。因此他被后来的宗教界尊为神仙而受到崇拜。

安国寺内还有许多尊石、铜佛像。《重修咸阳县志》载:“内石佛一,铜像三:一佛、一关帝、一无量”。至解放前夕,随着寺庙被破坏而散失。

过去由于正史不记载寺庙,因为安国寺的创建年代及名称由来已久后人莫知。秉笔者翻阅有关史料考证分析认为,咸阳安国寺创建应在唐代中期,即景云至贞观元年间,明万历年间重修。仪凤街至今还有民间流传说法:先有安国寺,后有咸阳县。这说明在明时县城未迁至渭水驿(今咸阳城区)之前,安国寺就已存在。故可言:安国寺当为咸阳城区最早出现的一座佛教寺院。

咸阳市安国寺-年代争论

安国寺大门前渭城区立的标志碑上刻“安国寺-明代”,市政府立的碑阴刻“明万历重修。”《咸阳文物古迹大观》:“寺创建于唐代”。电视节目也解说“创建于唐代”。

民国21年县长刘安国监修的《重修咸阳县志》卷一地理志《金石》条记载:“唐安国寺造像三块……”照字面理解,“寺创建于唐代”似乎没错,唐朝289年,24任皇帝,是哪个皇帝在哪年建的?不得而知;卷四祠祀志《寺观》条:“安国寺……因寂照和尚(上)碑有安国寺字,遂袭其名。明万历年重修……”与《金石》条前后抵牾,既然是唐建,就不存在“袭名”,反之,若是“袭名”,也就不存在唐建了。显然县志《金石》条语法逻辑有误,应该是“安国寺唐造像三块”。因为遗存于安国寺的许多石刻都不是这里原有的。

民谣云“先有安国寺,后有咸阳县。”明洪武四年移城治之前这里固然因有渡口、水运、驿站,商业贸易早已繁华起来,不排除在此之前没有寺庙建筑,但再早也早不过金元或宋代以前。当时的渡口附近即使有寺庙,规模也不是很大,更不会有安国寺这样的建筑。明清前的咸阳县志中未记载“安国寺”。清孙星衍、邢澍《寰宇访碑录》卷四记载无可书碑有二:一为陕西长安《百塔寺尊胜经幢》,二为陕西咸阳《唐故安国寺寂照和上碑》,说的是碑而不是“寺”。县志《金石》条记载从前面体例看同样指的是造像而不是“寺”。至于“寂照和上碑座”更风马牛不相及,碑座本是北周保定二年邑人程宁远等造像记,县长刘安国得于今秦都区马庄镇押枝村西南路口,一块是刘在旧公馆觅得,残存下半截约百余字,有“永隆二年”、“永卤及“岁次癸卯”等字。故唐高宗“永卤年号及则天女皇干支“岁次癸卯”(长安三年)与咸阳安国寺毫不相干。唯一可信的便是“因寂照和尚(上)碑有安国寺字,遂袭其名”了。

那么,寂照和尚(上)碑又是怎么回事呢?

寂照,今兴平市人,姓庞,名法广,法号寂照,唐代高僧,佛学造诣很高,颇有名声。大和第二年(828)移居安国寺(遗址在今西安市新城区电厂路龙华村北侧),穆宗、敬宗、文宗等皇帝驾临安国寺时,都请寂照导引于前,随时对答,甚受尊崇。大和七年(833)圆寂,弟子们为他在今秦都区马泉镇魏店故居立碑,段成式撰文,贾岛之弟无可书,被后世列为名碑。碑原倒放在魏店路边,明武功康海之子康梣路过发现,后被在家服丧守制的江西道监察御史、渭城人王献移置城内寺院(即后来的安国寺)。咸阳安国寺“袭名”源自明赵崡《石墨镌华·寂照和上碑》条:“寺以碑有安国寺字,遂改名其寺为安国寺。”没有说“袭名”前的寺名叫什么;清康熙张枚《登凤凰台》诗题下注“安国寺前有凤凰台”,亦未考究“袭名”起于何时。好在赵崡不但记述了碑存放经过,而且说明了咸阳安国寺名称的来历。这证明万历四十六年(1618)前赵崡的书还未完稿刊印,寂照碑所在的这个寺院就已流传为“安国寺”了,具体定名应是万历年(1573~1620)重修期间,大门上方“安国寺”三字无疑也是此时题写的。由此,我们可以得出这样的结论:一唐除了京城敕建安国寺外,其他地方不会有重建或仿建;二《石墨镌华》最早记载了咸阳安国寺的“袭名”;三咸阳安国寺无论在“袭名”前或后,建筑规模都不可同西京安国寺相比;四未见史书及地方志书记载唐代任何皇帝和名僧在咸阳“安国寺”有过佛事活动;五寂照没有在咸阳安国寺做过住持,这里也没有关于他的任何遗迹和传说轶闻;六段成式撰写的寂照碑铭也未提咸阳有安国寺;七历代文人写有不少咸阳寺庙楼台的诗词,没有一首描写咸阳寺院中有如此盛况的。所以说寂照入住和寂照碑铭中的“安国寺”,绝不是咸阳安国寺。

“安国寺”三个字早不存在了,寂照碑二次移置咸阳博物馆有半个多世纪了,咸阳“安国寺”却未因碑去字废而被人们忘掉。“袭名”的咸阳安国寺就这样不仅把寂照碑和这处古建筑紧密地联系在一起,并且给这里留下了一段永远的历史话题,使这个本来不太起眼的古旧寺院因存放过寂照碑而多了一些宗教与历史的文化氛围。

咸阳市安国寺-文物

安国寺内有寂照和尚碑。寂照和尚姓庞,字法广,好寂照,兴平人,圆寂时七十六岁,葬马跑泉。碑额阴刻篆书“唐故安国寺寂照和尚碑”,上款题“大唐安国寺故内外临坛大德寂照和尚碑铭并序”,碑文中又记述寂照和尚两次到安国寺主持事。

解放后始于安国寺内设咸阳县法院,后改作咸阳医院,寺毁殿拆,面目皆非,今仅剩门墙及门房残迹,寺内原有的石像、铜像早已散失无存。1990年渭城区人民政府公布安国寺旧址为第二批区级重点文物保护单位,1992年咸阳市人民政府在安国寺东侧的圣母宫旧址前又竖立了历史文化名程保护标志的碑石两块,以此提醒人们保护好这些旧址,就是爱护历史文化名城。

供奉神像

娘娘庙中供奉的是关中地区俗称的女土地神“地母”。

关帝庙里供奉的是我们所熟悉的关公及部将周仓和关平。

城隍庙,这里有城隍爷、城隍婆,判官、小鬼和黑白无常。

菩萨庙中供奉着观世音、文殊、地藏、普贤、大势至五位菩萨,在菩萨庙的门前有四棵玉兰树,玉兰花外形极像莲花,盛开时,花瓣展向四方,花白如玉,花香似兰,清香阵阵,沁人心脾,为菩萨殿平添了几许肃穆。

“红色安国寺”

安国寺还现存咸阳市最早的行政公署,它的结构过去是砖、土、木的,清代改为砖、木结构,上下两层,底下为三间房,以中门为主道,原内有侧门。这里曾是中国共产党的一个地下秘密基地,把很多信息和情报发送到了延安,直接传送了党中央的信息,也是为人民解放军输送粮食和弹药的一个转送站。通过这里建立了红色政权伤病员的解救之地,后改为医院,解放后,他又成为咸阳的行政公署,为中国的革命胜利,在咸阳奠定了很大的基矗

下一篇:浙江临海龙华寺

-

山西省离石市安国寺

山西省离石市安国寺安国寺,位于山西省离石市西10公里的乌崖山麓的一个石洼之中。周围山峦耸立,绝壁悬崖,群山环抱,松柏丛生,郁郁葱葱。尤使人惊叹的是突兀石上,忽生怪柏,盘根外露

-

广西自治区南宁市天宁寺

广西自治区南宁市天宁寺广西南宁天宁寺“先有天宁寺,后有南宁城”,历史悠久的天宁古寺,前身为始建于唐朝开元十四年(公元726年)的龙兴寺,是南宁创建年代最早的佛敦寺院之一,距今

-

楞严禅寺

楞严禅寺-简介楞严禅寺楞严禅寺位于辽宁省营口市新兴大街,是辽宁省现存较为完整的民国时期大型寺院建筑群之一。始建于1922年,与哈尔滨的极乐寺、长春的般若寺、沈阳的慈恩寺

-

峨眉山

峨眉山-简介峨眉山峨眉山位于中国四川峨眉山市境内,景区面积154平方公里,最高峰万佛顶海拔3099米。地势陡峭,风景秀丽,有“秀甲天下”之美誉。气候多样,植被丰富,共有3000多种植