灵隐寺

灵隐寺

灵隐寺是中国佛教著名寺院,又名云林寺,位于浙江省杭州市西湖西北面,通常认为也属于西湖景区。也是江南著名古刹之一。 在飞来峰与北高峰之间灵隐山麓中,两峰挟峙,林木耸秀由来,深山古寺,云烟万状,是一处古朴幽静、景色宜人的游览胜地。 监利县汪桥镇灵隐寺,曾是大唐皇帝李世民钦命修建的三座灵隐寺之一。 相传1600多年前印度僧人慧理来杭州,看到这里山峰奇秀,以为是“仙灵所隐”,就在这里建寺,取名灵隐。灵隐寺还有一个别名叫云林禅寺,一说康熙皇帝南巡时,一不小心写错了匾,故名云林禅寺,也有了一个小故事——康熙题匾。

云林禅寺。现在天王殿前的那块“云林禅寺”巨匾,即是当年康熙皇帝的御笔。又传灵隐寺原来叫“灵鹰寺”。始建于唐初。相传1400多年以前,今秦岭湾门前,有一座笔架山,笔架山左侧,是块凤凰朝阳地。原先这里荆棘纵横,荒无人烟。

后有一吴姓僧人在山后住,打柴种地为生。一天,僧人在笔架山丛林打柴,因为天热,将道袍脱下,挂在树枝上,又去忙活。忽然,一只大雁凌空而下,将袍叼走,向南飞去,至现在的灵隐寺落下。吴僧望空向南一路追来,但见此处绿树森森,翠柳成荫。绿影婆娑间,一岭土坨南头北尾;前饮碧水绿荷,后交浮菱青湖;左右两侧隆起两扇翼状土丘;整个地貌有如巨鹰卧地。吴僧人感悟为神灵指点,遂于此焚香祷告,搭棚立寺,故名“灵鹰寺”。

从此,灵鹰寺香火兴旺,庙宇初具规模。传至碧钵和尚时,寺内有僧人一百多人,耕地两百多亩,牛十余头,水井十多口,影响到上五府、下八县。唐朝贞观年间,有一天,碧钵大师在寺内说法,大将军尉迟恭受朝廷委派前来平叛剿匪,路过此寺,见寺庙巍峨庄严,井井有条,特进庙朝拜神圣,祈祷此去如能平妖剿匪,定禀告皇上拨款重修庙宇。尉迟恭果然一举平息叛乱。班师回朝后,尉迟恭元帅立即禀奏皇上。大唐天子李世民准奏,还钦命灵鹰寺改为灵隐寺。

| 中文名称: | 灵隐寺 | 电话区号: | 浙江省杭州市西湖西北面 |

| 别名: | 云林寺 | 著名景点: | 西湖景区 |

| 行政区类别: | 浙江省杭州市 | 火车站: | 杭州市火车站 |

| 所属地区: | 华东 | 车牌代码: | 浙A |

| 电话区号: | 0571 |

灵隐寺-经历

灵隐寺

灵隐寺

灵隐寺历经沧桑,千年不朽。到了北阀战争时期,军阀吴佩孚所辖第31团团长徐图进,为了窃取千年古珍佛宝——灵隐寺第一代主持大师碧钵和尚座化的一口古缸——生天堂,不惜放火烧毁了这座由大唐天子李世民钦命的千年古刹——灵隐寺。

解放后,灵隐寺香火才逐渐复苏,特别是现任大师释常久从7岁起就以灵隐寺为家,靠香客施舍,于2000年又重修了一座一进二重的灵隐寺,2004年3月3日,失散77年的镇寺之宝——生天堂古缸又重归灵隐寺。现在,灵隐寺香火兴旺,香客遍及大江南北,已成为汪桥镇一大佛教文化景观。寺内主要建筑有天王殿和大雄宝殿。天王殿入口的弥勒佛坐像,已有200年历史。弥勒佛背后的护法天神韦驮像为南宋时作品。大雄宝殿高33.6米,是中国保存最好的单层重檐寺院建筑之一。殿内正中有贴金释加牟尼像,净高9.1米,加上莲花底座和佛光顶盘,高达19.69米,坐像用24块香樟木拼雕而成,精细而庄严。大殿两侧分列“二十诸天”和“十二圆觉”像,神态各异,栩栩如生。殿后侧有海岛立体群塑,共有浮雕150多尊。大雄宝殿、天王殿两侧有五代时所建的石塔和北宋开宝二年(969年)所建经幢,距今已有1000余年。清康熙皇帝曾题“云林禅寺”四字。

灵隐寺-特点

灵隐寺

灵隐寺

灵隐一带的山峰怪石嵯峨,风景绝异,印度僧人慧理称:“此乃中天竺国灵鹫山之小岭,不知何以飞来?”故称“飞来峰”。飞来峰又名灵鹫峰,山高168米,山体由石灰岩构成,与周围群山迥异。无石不奇,无树不古,无洞不幽。飞来峰的厅岩怪石,如矫龙,如奔象,如卧虎,如惊猿,仿佛是一座石质动物园。山上老树古藤,盘根错节;岩骨暴露,峰棱如削。明人袁宏道曾盛赞:"湖上诸峰,当以飞来为第一。飞来峰奇石嵯峨,钟灵毓秀,在其岩洞与沿溪的峭壁上共刻有五代、宋、元时期的摩崖造像345尊,其中尤以元代藏传佛教(喇嘛教)造像最为珍贵,堪称中国石窑造像艺术中的瑰宝,故为全国重点文物保护单位。飞来峰西麓有冷泉掩映在绿荫深处,泉水晶莹如玉,在清澈明净的池面上,有一股碗口大的地下泉水喷薄而出,无论溪水涨落,它都喷涌不息。

灵隐寺-历史

灵隐寺

灵隐寺

它创建于东晋咸和元年(公元326年),至今已有一千六百余年的历史,为杭州最早的名刹。 当时印度僧人慧理来到杭州,看到这里山峰奇秀,认为是“仙灵所隐”,所以就在这里建寺,取名“灵隐”。

五代时吴越国王钱叔崇信佛教,广建寺宇,当时灵隐寺规模宏大,有九楼、十八阁、七十二殿堂,僧徒达三千余众。

北宋时,有人品第江南诸寺,气象恢宏的灵隐寺被列为禅院五山之首。灵隐寺确实深得"隐"字的意趣,整座雄伟寺宇就深隐在西湖群峰密林清泉的一片浓绿之中。寺前有冷泉、飞来峰诸胜

灵隐寺

灵隐寺

清康熙南巡时,登寺后的北高峰顶揽胜后,即兴为灵隐寺题匾,灵字繁体为上面一雨字,中间横排三个口字,最下面一个巫字,他欢喜之余,把上面的雨字写得太大,差点就下不了台。他突然想起在北高峰上时看到山下云林漠漠,整座寺宇笼罩在一片淡淡的晨雾之中,有云有林,显得十分幽静,于是灵机一动,顺势在雨字下加一云字,赐灵隐寺名为“云林禅寺”。现在天王殿前的那块“云林禅寺”四字巨匾,就是当年康熙皇帝的“御笔”。 灵隐寺自创建以来,曾毁建10余次,1956年和1975年两次整修,形成了现在的规模。【周总理智保灵隐寺】1966年8月份,“文化大革命”运动已殃及全国。当时红卫兵造反,到处扫四旧,杭州的寺庙被破坏,宗教职业者被揪斗,其中一些人遭到迫害。1966年8月26日,杭州市有一部分红卫兵,把“扫四旧”的目标,对准灵隐寺,扬言要拆庙宇,毁佛像,将灵隐寺踏平。但也有一部分群众和青年学生则起来反对,他们要求保护国家名胜古迹,保护灵隐寺的安全。为此双方展开了激烈的辩论。当日在灵隐寺庙前庙后,集中了几千人。由于当时政府已受到种种干扰,无人敢负责此事,因此,由广大工人、农民和学生自发组成了声势浩大的保寺队伍,守护在灵隐寺四周,不让破坏寺庙的人得逞。群众守护到八月底,而“扫四旧”的呼声越来越高,当时的“文革”领导小组却心怀叵测地指示:“灵隐寺是否要保护,请革命群众自行决定”。情势非常危急,灵隐寺危在旦夕。在这举城关注的时刻,我们敬爱的周总理在百忙操劳之中,得知灵隐寺有被破坏的危险的消息,心急如焚。面对这场浩劫,周总理选择了当时唯一能选择的办法——封闭灵隐寺,并马上发出“灵隐寺暂加封闭”的指示:这才使灵隐寺转危为安。灵隐寺恐怕是杭州市当时唯一没有被破坏的宗教场所。现在凡知道这一事件经过的人,没有一个不对周总理表示感激和爱戴,也没有—‘个不佩服周总理的果断和机智的。在灵隐寺处于岌岌可危之时,寺内僧众在保护灵隐寺过程中,也发挥了作用。当时寺内还有几个和尚,他们一方面将国务院的通告向外公布,另一方面购买了许多毛主席画像,将毛主席像从佛像头部一直贴到脚下,有人要毁佛像,势必破坏毛主席画像,这是任何红卫兵都不敢贸然行事的。为了防止有人冲大殿,破坏佛像,在当时情况下,僧众们只能采取这种没有办法的办法。在“文革”动乱中、当灵隐寺岌岌可危之时,是周总理以他的果断和机智,保护了灵隐寺。

灵隐寺

灵隐寺

今日灵隐寺是在清末重建基础上陆续修复再建的,全寺建筑中轴线上依次为天王殿、大雄宝殿、药师殿。天王殿正中面朝山门的佛龛供奉弥勒佛像,袒胸露腹,趺坐蒲团,笑容可掬;背对山门的佛龛供奉的是佛教护法神韦驮雕像,像高二米半,头戴金盔,身裹甲胄,神采奕奕。这尊雕像以香樟木雕造,是南宋留存至今的珍贵遗物。天王殿两侧是四大天王彩塑像,高各八米,个个身披重甲。其中两个形态威武,两个神色和善,俗称四大金刚。

三大殿

今日灵隐寺是在清末重建基础上陆续修复再建的,灵隐寺布局与江南寺院格局大致相仿,全寺建筑中轴线上依次为天王殿、大雄宝殿、药师殿。1. 灵隐寺天王殿上悬“云林禅寺”匾额,为清康熙帝所题。据灵隐寺记载,清康熙二十八年(1689年)康熙帝南巡至灵隐,一日早晨灵隐寺住持谛晖法师陪同康熙帝登上北高峰,只见灵隐寺笼罩在一片晨雾之中,一派云林漠漠的景色,回到山下,谛晖法师请康熙帝为寺院题字,康熙帝即景生情题了“云林禅寺”,但灵隐寺已名扬天下,人们依旧称云林禅寺为灵隐寺。

天王殿正中面朝山门的佛龛供奉弥勒佛像,袒胸露腹,趺坐蒲团,笑容可掬;背对山门的佛龛供奉的是佛教护法神韦驮雕像,像高二米半,头戴金盔,身裹甲胄,神采奕奕。这尊雕像以香樟木雕造,是南宋留存至今的珍贵遗物,已有700多年历史,很具观赏价值。天王殿两侧是四大天王彩塑像,高各八米,个个身披重甲。其中两个形态威武,两个神色和善,俗称四大金刚。

灵隐寺

灵隐寺

过天王殿为庭院,院中古木参天,正面是大雄宝殿,重檐高33.6米,十分雄伟。大殿正中是一座高24.8米的释迦牟尼莲花坐像,造像“妙相庄严”、“气韵生动”,是一件不可多得的宗教艺术作品。正殿两边是二十诸天立像,殿后两边为十二圆觉坐像。大殿后壁有“慈航普渡”、“五十三参”海岛立体群塑,共有佛像150尊,正中为鳌鱼观音立像,手执净水瓶,普渡众生,下塑善财童子,说是善财童子拜观音的故事,善财童子参拜名师53位,第27参拜见观音得道成佛。观音两侧为第子善才与龙女,上有地藏菩萨,再上面是释迦牟尼雪山修道的场景:白猿献果、麋鹿献乳,整座佛山造型生动,很有艺术价值。

2.正面是大雄宝殿,原称觉皇殿,单层三叠重檐,气势嵯峨,重檐高33.6米,十分雄伟。大殿正中是一座高24.8米的释迦牟尼莲花坐像,造像“妙相庄严”、“气韵生动”,颔首俯视,令人景仰,这是中国最高大的木雕坐式佛像之一,是一件不可多得的宗教艺术作品。正殿两边是二十诸天立像,殿后两边为十二圆觉坐 像。大殿后壁有“慈航普渡”、“五十三参”海岛立体群塑,共有佛像150尊,正中为鳌鱼观音立像,手执净水瓶,普渡众生,下塑善财童子及其参拜观音故事,善财童子参拜名师53位,第27参拜见观音得道成佛。观音两侧为弟子善财与龙女,上有地藏菩萨,再上面是释迦牟尼雪山修道的场景:白猿献果、麋鹿献乳,整座佛山造型生动,很有艺术价值。灵隐寺的原释迦牟尼佛像,于1949年大雄宝殿正梁因白蚁蛀空倒塌时被毁。现在这座佛像是在1953年重修寺宇时,由中国浙江美术学院的雕塑家和民间艺人们采用唐代禅宗佛像为蓝本共同精心设计的。佛像高十九点六米,比原先的释迦造像高一倍多,用近百块香樟木雕成。佛像造型端庄凝重,气宇轩昂,低眉细目,极具风采。

灵隐寺

灵隐寺

3.药师殿为近年重建,殿中供奉药师佛像及日光天子、月光天子。殿左,有重建的罗汉堂,陈列五百罗汉线刻石像。巍巍殿宇,森森古木,伴随着一批珍贵文物古迹。天王殿前左右各有石经幢一座。两经幢都有《天下兵马大元帅吴越国王建,时大宋开宝二年己巳岁闰五月》题记。大雄宝殿前月台两侧各有一座八角九层仿木结构石塔,塔高逾七米,塔身每面雕刻精美,经古建筑专家梁思成生前考定,两石塔亦雕造于吴越末年。据说建于公元969年。灵隐寺珍藏的佛教文物,有古代贝叶写经、东魏镏金佛像、明董其昌写本《金刚经》、清雍正木刻本龙藏等等,都是弥足珍贵的宝物。

在五百罗汉堂内新建有“灵隐铜殿”,其高达12.62米,为中华第一高铜殿,获世界基尼斯最高铜殿纪录。“灵隐铜殿”由杭州市佛教协会委托中国工艺美术大师朱炳仁主持设计制作,八易其稿,历时400余天,计万余工而制成。“灵隐铜殿”为单层重檐歇山顶的传统古建筑结构,飞檐雕瓦,翼角飞举,翼展达7.77米,底面5米见方。歇山顶上龙吻对峙,火球腾金,窗花、斗拱、雀替、龙柱、额、枋都精雕细刻,诸形工美,铜殿正方四面雕有四大佛山的自然风貌,或天苍地茫,玉宇澄清;或古刹巍峨,大江环流,展示巧夺天工的锻刻雕技艺。殿基有铜砖铺地,须弥座铸有佛山经典图画。铜殿运用现代表面处理技艺,金灿尊贵,光芒闪烁。

飞来峰简介:

灵隐寺

灵隐寺

灵隐一带的山峰怪石嵯峨,风景绝异,印度僧人慧理称:“此乃中天竺国灵鹫山之小岭,不知何以飞来?”,因此称为“飞来峰”。

飞来峰是江南少见的古代石窟艺术瑰宝,可与重庆的大足石刻媲美。苏东坡曾有“溪山处处皆可庐,最爱灵隐飞来峰”的诗句。

游人自“咫尺西天”照壁往西进入灵隐,先至理公塔前小驻。理公塔为慧理和尚骨灰埋葬之处,此塔高8米余,八角七层,是一座石塔,位于飞来峰岩旁,与周围景色颇为协调。往右过春淙亭。一道红墙暂将灵隐寺遮住,左边便是飞来峰与冷泉,在泉边漫步,景色幽深,引人入胜。唐时冷泉上有五座亭子,后因山洪四亭俱毁,冷泉也于明万历年间移建岸上。现有“壑雷”“冷泉”二亭。亭建于宋代,苏东坡有诗“不知水从何处来,跳波赴壑如奔雷”,亭因诗得名。冷泉亭上有一副对联“泉自几时冷起,峰从何处飞来”写得很有意趣。过冷泉,灵隐古刹即在眼前。

作为禅宗五山之首,灵隐寺飞来峰石刻造像是中国南方石窟艺术的重要作品,这些雕琢于石灰岩上的佛像时代跨度从五代十国至明,在470多尊造像中,保存完整和比较完整的有335尊,妙相庄严,弥足珍贵。其中年代最早的是青林洞入口靠右的岩石上的弥陀、观音、大势至等三尊佛像,为公元951年所造。而卢舍那佛会浮雕造像则是北宋造像艺术中的精品。最为人所知的,莫过于大肚弥勒和18罗汉群像,此为飞来峰摩崖石刻中最大的造像,也是国内最早的大肚弥勒造像。佛像雕刻生动传神,坐于佛龛中的大肚弥勒坦跣足屈膝,手持数珠,袒胸鼓腹而开怀大笑,将“容天下难容事,笑天下可笑之人”的形象刻画得淋漓尽致。周围并环的十八罗汉,也是神情各异,细致生动。元代的100余尊汉、藏风格的石刻亦容相清秀,体态窈窕,为佛教艺术之鸿宝。

玉乳洞

在玉乳洞深处有一石径可通往龙泓洞,又名通天洞,洞内壁上有一尊天冠观音,是观音造像中难得见到的一尊。西过通天洞往前便是一线天,举首可在石隙中见到一线天光,因名一线天,一线天前即为冷泉。过冷泉,往北高峰半山腰有韬光金莲池,为杭州第四名泉。

理公塔

理公塔为慧理和尚骨灰埋葬之处,此塔高8米余,八角七层,是一座石塔,位于飞来峰岩旁,与周围景色颇为协调。

灵隐寺

灵隐寺

冷泉

灵隐寺天王殿外有一冷泉亭,据说苏东坡在杭州做太守时,常在冷泉亭饮宴赋诗。

唐时冷泉上有5座亭子,后因山洪四亭俱毁,冷泉也于明万历年间移建岸上。现有“壑雷”“冷泉”二亭。亭建于宋代,苏东坡有诗“不知水从何处来,跳波赴壑如奔雷”,亭因诗得名。冷泉亭上有一副对联“泉自几时冷起,峰从何处飞来”写得很有意趣。

白居易与灵隐之缘尚不在此,他所题的《冷泉亭记》,使得他与亭子都籍名千年。杭州官府有个习惯,每有一个刺史来杭州,必会在好山好水处建亭寓志,那时,刺史相里在灵隐山谷中建了虚白亭,刺史韩皋建候仙亭,刺史裴常棣建观凤亭,刺史卢元辅建见山亭。后来,右司郎元写出任杭州刺史时,建了冷泉亭。白居易在《冷泉亭记》中说:“东南山水,余杭为最。就郡则灵隐寺为尤,就寺则冷泉亭为甲。”

墓塔林

墓塔林位于灵岩寺千佛殿西侧,为该寺唐至清历代住持高僧墓地。依山而建,分上下两层,现存大小墓塔167座,另附志铭碑刻81通。其中除l座砖砌墓塔外,均为全石构筑。按建造年代区分,计有唐初1座,北宋6座,金代5座,清代3座,馀皆为元明所建。其造型多似经幢、阙柱,少数为立钟、竖瓶状。各种墓塔,体量不一,高低错落,各具时代特征。

辟支塔

辟支塔为宋代砖砌佛塔,位于灵岩寺千佛殿西侧。始建于唐天宝年问,楼阁式,八角9层,通高54米。石砌塔基,束腰处精雕人物世俗、阴曹轮回。塔身为磨砖细砌,底层每边长为4.29米,逐层递减,至第九层收为1.56米。东西南北四面辟门,其他各面均饰直楞或簇花盲窗。塔心柱砌至四层,内设登梯,五至九层实砌塔体。下3层作重檐,上6层为单檐,檐下均作双挑华拱。顶座叠涩外挑5层小檐。置砖砌覆钵,上承露盘铁刹。刹由相轮、宝盖、圆光、仰月、宝珠组成。

灵隐寺-方丈介绍

光泉法师

光泉法师

光泉法师,中国佛教协会常务理事,浙江省佛教协会副会长,浙江省政协委员,杭州市政协常委,杭州佛学院院长,杭州市佛教协会会长,灵隐寺方丈。

1961年3月8日出生,杭州市人,文化程度研究生。

1989年12月在江苏省海门县法光寺出家;

1990年4月在上海龙华古寺受具足戒;

1992年4月毕业于上海佛学院,同年4月至8月在中国佛学院九华山执事班学习;

1992年9月至1995年8月任上海佛学院崇明班监学,后任上海崇明广福寺监院;

1997年3月任杭州市中天竺法净禅寺监院;

1999年任杭州佛学院院长;

2002年12月任浙江省佛教协会常务理事、副秘书长;

2004年10月任杭州市佛教协会秘书长;

2005年7月毕业于浙江大学中国哲学研究生班;

2005年9月至今任杭州市佛教协会会长;

2007年2月任杭州灵隐寺监院,于2011年10月8日升座灵隐寺方丈,中国佛教协会会长传印长老送座。

灵隐寺-艺术珍品

明代水陆画

敦煌石室藏唐人书《摩诃般若波罗蜜多经》

中最古的一件。通过端庄严谨而又精熟优美的书法字迹,我们仍然能够感觉到佛法的庄严威仪和抄经手娴熟的书写技巧。这卷写经纸张经黄檗染制,历1000余年而依然坚韧完好、轻盈光洁,未受虫蛀。“这是目前所发现的灵隐寺所藏经卷中最古老的一件。在它身上,1000多年的岁月却好像没有痕迹地如云烟一般过去了。俗话说,纸寿千年,但这件作品历经1400多年的历史,至今还完好无损,极其难得。”鉴定中心顾问任道斌告诉记者。同时,这件“好东西”的历史可能还要往前推进一个朝代——“这个手卷一直被认为是唐代的,但应该够得上隋朝。”鉴定中心主任吴敢博士告诉记者,“唐人写经一般是成熟正规的楷书,但这个手卷其中很多字的波磔依然保留了很强的隶意,所以看起来更接近于隋代的风格。”

从经卷上的文字记录来看,它来自于上世纪轰动世界的重大考古发现——敦煌藏经洞。据浙江省博物馆有关专家介绍,由于气候干燥等原因,敦煌藏经洞经卷保存的时间都特别长,最早可到西晋时期。灵隐寺的这个手卷原是晚清诸暨人陈季侃的藏品,他在甘肃为官时,购藏了不少敦煌藏经洞的经卷。陈季侃癸未年(1943年)的题跋,讲述了这卷写经的由来与价值。

明代董其昌所书《金刚经》册页

这是一件有很高艺术价值的珍品。该册页起首两页是乾隆御题“香光法宝”、“永镇云栖”。此本册页原是云栖寺的藏品,其上钤盖有“云栖常住法宝”方形印,后归灵隐寺所有。通过董其昌的题跋可知此册书于万历二十年(1592年),是为荐亡父母而捐给云栖寺莲池和尚的。字迹工整隽秀,应当属于董其昌比较早年的作品。董其昌跋后还有崇祯己卯(1639年)冯大淑观跋;以及乾隆皇帝于辛未年(1751年)到云栖寺观赏此册页所作题识。丁丑年(1757年)乾隆又到云栖寺再观此册,又题诗四首并识年款。

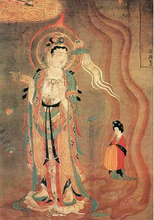

明代水陆画

水陆画是水陆法会不可或缺的圣物之一。灵隐寺这批水陆画中的两幅题有“崇祯十三年”款。描绘的内容有如来像、文殊菩萨像,普贤菩萨像、地藏菩萨像、诸阿罗汉像、天龙八部众及金刚力士像,等等。有的还题有供养人姓名及诸佛菩萨罗汉名号等。佛菩萨造像端庄典雅,绘画技法高妙,设色古雅;绢素既有典型的明代粗绢,也有几幅质地格外精细的。各幅保存均基本完好。

22幅明代菩提叶《庄严

三宝图》其描绘对象包括诸佛菩萨罗汉,如释迦牟尼佛、文殊菩萨、普贤菩萨、观音菩萨、达摩祖师以及力士金刚等;故事内容为佛教典故,如洗象、伏虎、降魔、证果、面壁参禅、一苇渡江等。

画作笔墨生动,设色古雅。绘画材料为菩提树叶。菩提树是一种桑科高大乔木,传说中释迦牟尼在菩提树下成佛,于是佛教中便将菩提树视作圣树,也是印度的“国树”,菩提树的叶子是很珍贵的。中国原来并没有菩提树,它最初是随着佛教的传入而被引进的。据史籍记载,梁武帝天监元年(公元502年),僧人智药三藏大师从西竺国(印度)带回菩提树,并亲手种植于广州王园寺(后来该寺改名为光孝寺)。菩提叶呈心形,平整而光洁,叶脉纹理精美。

明代弘治四年金书《佛顶心大陀罗尼经》

这件作品也是弥足珍贵的。在乌金纸册页上以金粉书写经文,经文上方则是插图,描绘有各种佛教故事。书写与画都十分娴熟精美。

董建中《花鸟图》

董建中,清初人,字正度,松江人。董其昌裔孙。山水师董源,花卉宗黄筌。曾以国子生考授中同知。清圣祖南巡,以所绘蟠桃图进呈,旋命画扇称旨,授湖北荆门知州。《娄县志》、《读画辑略》都记载有他的事迹。这一幅花鸟画画法更接近周之冕和陈淳的画法,也杂有一些恽南田的风格,虽然不像记载中所说的学习黄筌,但由于他是董其昌的后人,这件作品也是值得注意的。

贯休《十六罗汉图》

《十六罗汉图》原石在今杭州碑林,灵隐寺共有两套拓片。这对研究宗教和石刻艺术具有一定价值。

另外如乾隆行楷书“雅宜清致”、康有为书法、吴昌硕书法绘画、马一浮书法、李叔同书法、章太炎书法、潘天寿绘画、谢稚柳书画、沙孟海书法、谭建丞书法、绘画等以及大量拓片等等都是弥足珍贵的作品。还有一些作品,如(传)宋人赵伯驹《人物山水图》、(传)元人赵孟睢夺髁酝肌贰ⅲù?┟魑恼髅髁ナ椤ⅲù?┟魅硕?洳?惺槭?鹊龋???ㄏ滴弊鳎??匝芯渴榛?魑币灿幸欢?壑怠

下一篇:福建漳州市普照寺

-

普照寺

普照寺的介绍普照寺普照寺以双重山门、大雄宝殿及摩椴楼为中轴线,组成四进式院落东西配以展庑、禅房、花园等。山门前高台砌筑,石狮列峙。进门为一院,钟鼓二楼分列东西;西北城

-

上海玉佛寺

上海玉佛寺上海玉佛寺位于上海安远路的玉佛禅寺,不仅是沪上名刹,也是闻名于海内外的佛教寺院。作为上海旅游的十大景点之一,它虽地处繁华的市区,却又闹中取静,被喻为闹市中的一

-

香光寺

香光寺-特色建筑香光寺江海名刹——香光寺,位于国家卫生镇二甲镇龙游河畔,建有石牌坊、九龙壁、山门殿、天王殿、钟楼、鼓楼、大雄宝殿、玉佛楼、三圣殿等建筑物3000多平方米

-

龙泉寺

“龙泉寺”,位于徐州市城东南45公里(铜山县单集镇姚庄村北山里,观音机场东北10公里),在霸王山、龙洞山、九子山、马安山、孤山等诸山中、于神话天然一脉龙泉相连。系九子山、马