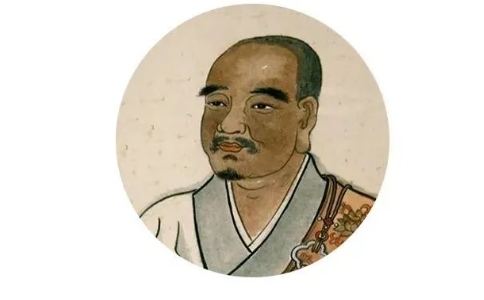

四祖道信禅师,姓司马氏,《传法宝记》记载为河内(治所在今天河南沁阳)人。禅师自幼便仰慕佛法,就像修习多年一样。禅师继承衣钵后,专心弘法不愿睡眠,近六十年不曾躺在床上。

吉州救民

离开三祖僧璨禅师后,道信禅师一直游历于安徽、江西、湖北三地交界之处。隋大业年间,国访贤良,禅师因而得到机会正式剃度,编籍于吉州(今江西吉安)的一所寺庙。

道信禅师抵达吉州时,正值群盗围城七十多天,城中缺水,人皆疲敝。禅师进城后井水又重新涌出。刺史向禅师叩头,求问退贼之法。禅师教“但念般若”。

刺史于是命令全城同时念般若。须臾之间,贼寇看见城墙四角站着巨人力士,威猛绝伦,以为城内必有高人,不可攻城,急忙退兵。

黄梅弘法

由于隋末战乱,禅师离开吉州,想前往衡山,途经江州(今江西九江),被僧俗挽留在了庐山大林寺,住了将近十年。唐武德七年(624年),道信禅师应蔪州(今湖北蕲春)僧俗邀请,到江北传法,见黄梅县西的破头山(后改名双峰山)林泉秀丽,便在双峰山造寺,作为修行和传法的道场。

道信禅师在双峰山驻锡三十多年,“诸州学道,无远不至”。僧众弟子常住多达五百余人,其中最有名的是五祖弘忍禅师。

摄受弘忍

一日,道信禅师前往黄梅县,路遇一小儿,骨相奇秀,异乎常童。禅师问:“你姓什么?”小儿答:“姓即有,不是常姓。”禅师问:“是何姓?”小儿答:“是佛性。”禅师问:“你没有姓吗?”小儿答:“性空,故无。”

道信禅师默识其法器,派侍者至小儿母亲住处,乞求令小儿出家。母亲因为往昔宿缘,毫不为难。道信禅师于是收小儿为弟子,最终付法传衣于他。

示现圆寂

唐高宗永徽二年(651年)闰九月四日,道信禅师忽然垂诫门人:“一切诸法,悉皆解脱。汝等各自护念,流化未来。”说完,禅师安坐而逝,享年七十二岁,葬于山侧塔中。

第二年,弘忍禅师等打开塔门,道信禅师仪相如生,端坐如旧。唐代宗赐谥号“大医禅师”,塔名“慈云”。

下一篇:道信大师生死如一的理念

-

道信及其“一行三昧”论

引 言中国禅宗是印度佛教汉地化的典型。它在东土演化的历史,有过汲纳扬弃,曲折变迁,方由涓涓细流发展成为浩浩汤汤。其中“东山法门”的开创,就是一个转捩点,一个里程碑,标志禅宗

-

道信大师的生平及其思想浅说

研究道信大师现存主要的史料有:道宣 (695—667) 《续高僧传》卷二十的《道信传》, [1] 净觉( 683-- ?)撰于 712—716 间的《楞伽师资记》,杜朏约撰于 716—720 年之间的《传法

-

真心任遍知

境缘无好丑,好丑起于心。心若不强名,妄情从何起?妄情既不起,真心任遍知。

-

自性定

夫欲识心定者,正坐时知坐是心,知有妄起是心,知无妄起是心,知无内外是心。理尽归心,心既清净,净即本性。内外唯一心,是智慧相;明了无动心,名自性定。