一、恒思得慧根

般若是诸佛之母,《佛升忉利天为母说法经》云:“如来则从智慧度无极生。设人观察,推其本末,过去、当来、现在诸佛,谁为母者?则当了知:智慧度无极是其母也。”所以,每个人都希望自己有智慧。怎么样才能有智慧?孔子说:“学而不思则罔。”智慧的特性在于思考,生吞活剥经论上的文字,纵使能博学强记,充其量也只是世智辩聪而已,无法成为自己的智慧,所谓“如人数他宝,自无半分毫”。只有经过深刻思惟,亲自体验的智识,才能成为自己的法宝。因此,我们要把自己融入到真理的法海里,多思惟,多考虑。以恒心愿力,锲而不舍地从听闻、思考、修证中求智慧,如经云:“以闻思修而入三摩地。”

二、恭敬得义理

抱敬,是自谦而尊重礼敬于他人的意思。通于身口意三业。《十住毘婆沙论》说:“恭敬,名念其功德,尊重其人。”此就意业而言;“恭敬,名尊重礼拜,迎来送去,合掌亲侍。”乃指身业而言;“以大乘法教化众生,名为恭敬。”此以口业之说法教化而名恭敬。

《西方要决》主张净土之行人须修五种恭敬:1. 恭敬有缘之圣人;2. 恭敬有缘之像教;3. 恭敬有缘之善知识;4. 恭敬同缘之伴;5. 恭敬三宝。《优婆塞戒经》载,听法之人须具十六事,其中之一即是要“恭敬听”。又修行佛道有四种方法,即恭敬修、无馀修、无间修、是时修。此中恭敬修,谓恭敬所学,无。所顾惜,亦不憍慢。所谓“佛法在恭敬中求”,能以虔诚恭敬的心修行,自然能与佛法相应,故云“恭敬得义理”。

三、无贪作事成

无贪,又名不贪、不贪欲。为心所之名。谓于诸境界无爱染,能对治贪烦恼的精神作用。此心所恒与一切善心相应,为十善地法之一。又此无贪法是善种性,能为无量善法之根本,故与无瞋、无痴共称为三善根。

贪,往往使人味于事理,感情用事,甚至为了个人的私欲而伤害别人,牺牲大众的利益,使善事不能成就。《萨遮尼揵子经》说:“贪人多积聚,得不生厌足,无明颠倒心,常念侵损他,现在多怨憎,舍身堕恶道。是故有智者,应当念知足。”无贪,欢欢喜喜帮助他人,没有目的,没有企图,给人利益,广结善缘,因此所作一切事必能圆满完成,所以说“无贪作事成”。

四、不悭财物长

不悭,为无贪之一分。悭是对财施、法施悭吝之心理。《撮论》说:“悭惜是多财障。”《萨遮尼揵子经》说:“惜财不布施,藏举恐人知,舍身空手去,饿鬼中受苦,饥渴寒热等,忧悲常煎煮。智者不积聚,为破悭贪故。”不悭,是心不贪著,能随人所须,一切结予。如此广结善缘,自然生财有道。《摩诃迦叶度贫母经》说:“施如芥子,获报如山。”又《大庄严论》说:“布施得财富。”所以说“不悭财物长”。

下一篇:一生与佛有缘

-

佛教在印度发展的四个时期

佛教自创立以来,就在古印度广泛传播,总的说来,佛教在印度的发展主要分为四个时期,这四个时期分别是原始佛教时期、部派佛教时期、大乘佛教时期、密宗佛教时期。佛教自创立以来,

-

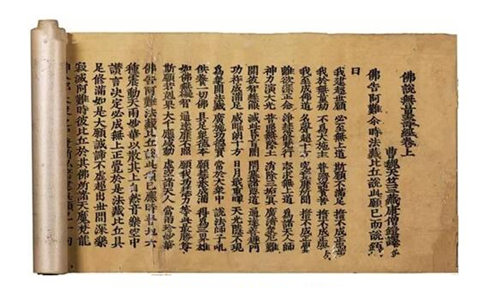

无量寿经简介

无量寿经简介《无量寿经》二卷,曹魏康僧铠译。全称《佛说无量寿经》,亦称《大阿弥陀经》(参阅汉译版本),是净土宗的基本经典之一,为“净土五经一论”中的一经,净土宗的大部分修行

-

六师外道是什么意思?

古印度是个思想发达、外道纷起的国家,佛陀住世时,便经常遭受一些外道的故意问难,甚至迫害。佛陀的弟子当中,甚至有不少人原来是外道门徒,因为受到佛陀的慈悲摄受与真理的教化而

-

明旸法师简介

明旸法师简介明旸法师,爱国高僧,中国当代十大高僧之一。生于1916年,系福建闽侯(福州市)人,俗家姓陈,名心涛,号俊豪,情满怀。从小熟读四书五经,于十岁时随母听圆锳大师讲《仁王护国般