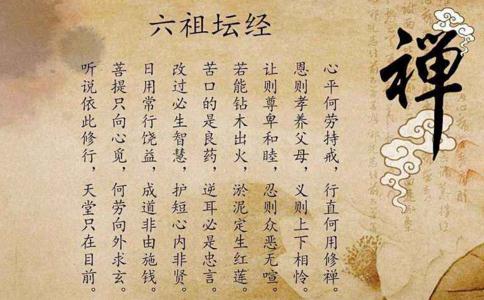

在《六祖坛经》中,关于在家人要如何修行,六祖大师为众人说了108字的无相颂:

心平何劳持戒,行直何用修禅。

恩则孝养父母,义则上下相怜。

让则尊卑和睦,忍则众恶无喧。

若能钻木出火,淤泥定生红莲。

苦口的是良药,逆耳必是忠言。

改过必生智慧,护短心内非贤。

日用常行饶益,成道非由施钱。

菩提只向心觅,何劳向外求玄。

听说依此修行,西方只在目前。

无相颂是让大家依此修行的,不是让大家天天念的,是一定要依此修行,如果能依着这个颂词去修行,就像天天跟我在一块儿一样,如果不依此修行,出家也没有什么利益。

心平何劳持戒,行直何用参禅。

前面这两句大家一定不要会错,这里说的是究竟义,就是持戒的究竟义。持戒就是为了防止我们种种的贪染,种种的损害众生、损害自己的法身慧命。

那么众生为什么会贪染?就是因为心不均平,于境界上妄生分别,所以才会贪染,所以持戒真正的究竟义就是心平,于诸法平等,你就不会强分彼此、强分是非善恶,而去取著贪染。这就是持戒的究竟义。

参禅的究竟义就是行直,心口如一,不离自心,这就是行直。真正参禅的妙用就在这里,时时不违法性,不违背祖师大德和诸佛菩萨的教导,止于道而不是趋于道,这就是行直。

恩则孝养父母,义则上下相怜。

这就又回归到我们脚下的功夫。学佛的人首先要知恩报恩,要懂得孝养父母,恭敬众生,尊师重道。义则上下相连,遵从道义的话,就是要怜悯一切的众生,要发愿利益一切众生。

让则尊卑和睦,忍则众恶无喧。

行礼让的话,大家都会和睦。如果遇到事情能修忍辱,就不会出现不和合,出现争论,所以中间这四句讲的是基本的人伦道德,一个人如果做不到这一些,修人天乘的法都得不到受用,更何况是修无上顿教最上乘的法。

若能钻木出火,淤泥定生红莲。

钻木出火就比喻精进,锲而不舍地精进,如果能够这样精进地修行,那么淤泥定生红莲,就在五浊恶世当中,我们像一朵红莲一样,不染于世间,超胜于世间。

苦口的是良药,逆耳必是忠言。改过必生智慧,护短心内非贤。

我们可以看到六祖大师说的这些偈颂,都特别平实,特别容易理解,但是对我们来说也特别难行,为什么?

因为众生就是这样,我见、我慢、我爱、我痴,种种颠倒炽盛。苦口的是良药,但我们未必愿意喝;逆耳的是忠言,但我们未必愿意听;改过必生智慧,但我们不太容易改;护短心内非贤,但我们经常容易护短。

古人闻过则喜,今人大多都是闻过则怒,不愿意听别人说我们不好,不愿意接受别人的批评,这样就没法修行了,我们时时把一个“我”放在前边,怎么修行呢?

有“我”就不能解脱。“我”是一切轮回颠倒、惑业颠倒的根本。所以六祖大师的话,虽然平实、虽然简单,但对于我们修行来说,却不是这么容易做到。

日用常行饶益,成道非由施钱。

我们日用当中常常想着要自利利他,要做佛事。什么是佛事?佛事不是找师父们念念经、洒洒净、开个光,叫佛事 。真正的佛事就四个字:自利利他。

就是以法自利 ,以法利他。这就是常行饶益。如果离开了法,就只有善行而没有智慧,不能智悲双运。这样带来的利益,也仅仅像梁武帝所修的福德一样,仅仅是人天有漏的小果。

所以,大乘菩萨的行持要智悲双运,要识得根本,要不离法、不离法性、不离法义,才能做到日用常行饶益。成道非由施钱。成道不是看你布施了多少钱,做了多少事。

老子在《道德经》里面说:为道日损,为学日益,损之又损,以至于无为。

修道不是在增加什么,修道是在做减法,损的是烦恼、是无明、妄想、执著,这是一个修行的方向。

修行不是我增加了多少——我有多少名声、我有多高地位、我有多少财富、我有多少信众,这些东西恰恰是生死轮回的系缚之法。

就是这些东西把我们绑住了、捆住了,我们就是因为贪著世间的名闻利养,所以生死不了。此大家要知道怎么样才叫成道,成道要修功德,功德在法身当中,功德不在相上,因此成道非由施钱。

菩提只向心觅,何劳向外求玄。听说依此修行,西方只在目前。

六祖大师也很谦虚,讲了这么多,最后话锋一转,听说依此修行,西方只在目前。

其实就是告诉我们,修行不要好高骛远,不要谈玄说妙,修行就是老老实实地反观自心,调伏自己的习气、妄想,反省自己的过失,改正自己的过失,改过必生智慧,智慧是这么生起来的。

不改正过失,虽然你很聪明,但是不叫智慧,那都是我执、我见的颠倒。

下一篇:《六祖坛经》文献考察之浅探

-

《坛经》杂谈:被佛弟子误读误解的关键词“见性”

荡除迷信,弘立正信。回顾六祖言教,颠覆你对佛教的固有认知!六祖惠能开示宗旨:本宗“唯论见性,不论禅定解脱”。此中的“见性”一词,是佛教第一关键词。太可惜,对于这个词,百分之九

-

《金刚经》讲什么?《金刚经》对《六祖坛经》的影响

《金刚经》讲什么《金刚经》主要讲离苦得乐的方法,是一剂智慧之药,能用最快的方法让人们离开烦恼,离开痛苦,经历一个过程最终抵达快乐的彼岸。什么是此岸?人们内心的不安引起了

-

《六祖坛经》对“活在当下”的解释

“活在当下”,是佛教里面很重要的一个道理,我们在《金刚经》里面,其实有很多活在当下的理论。活在当下在《六祖坛经》有进一步的解释,它解释生命是无念,无念是无妄念,无妄念是什

-

《六祖坛经》教坐禅

师示众云:此门坐禅,元不著心,亦不著净,亦不是不动。若言著心,心元是妄,知心如幻,故无所著也。若言著净,人性本净,由妄念故盖覆真如。但无妄想,性自清净,起心著净,却生净妄,妄无处所,著者