《法苑珠林》上说,求那跋摩原是罽宾国王子,属刹帝利种姓,二十岁出家,他机敏善辩、很有见识和爱心,崇尚美德和善行。于元嘉二年来到建业(南京),得到宋文帝的接见。

文帝问他:“我曾经想专门吃斋,永不杀生,但没有做到。您不远万里来到此地,能否给我一些建议呢?”

跋摩说:“求道,关键在于内心,而不在小节,在于自己,而不在他人。更何况帝王修道又与匹夫不同。匹夫身为下贱,人微言轻,于世无补,如不克己苦修,何以造福于人?帝王统驭万民,说一句好话,百姓都为之振奋;行一项善政,天下都能受益。帝王顺天仁慈,就能风调雨顺,百谷丰登,恩泽人民。这样做已经功德无限,已经体现并且宏扬了佛教的精神,哪里非要废半日之餐、全一禽之命,才显示仁济之心?”

文帝听了,十分感慨地说:“是啊!世俗之人往往不懂得佛教的根本原理,一般的和尚又只注意琐细的戒律,您的话使我茅塞顿开,通达明辨。您是真正懂得天人之理啊。”

于是命令官员给予跋摩丰厚的礼物,举国都以跋摩为宗师。这就是后人所说“文帝问法”的由来。

文章转自微信公众号:深圳东山寺

下一篇:印光大师与弘一大师的师徒缘

-

玉琳国师的前生是个苦恼和尚

玉琳国师的前生是个最苦恼的和尚,相貌长得相当丑,也没有人供养他,衣服破破烂烂,自己也没有文化,什么本事都没有,人人都看不起他。

-

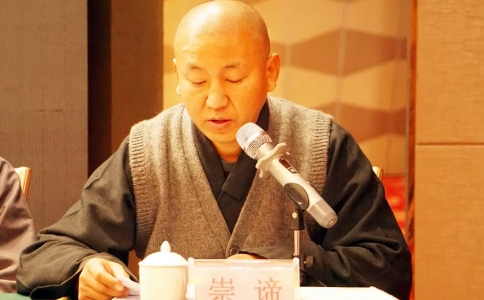

崇谛法师的出家因缘

其实佛教就是把我们整个生命,都落实到最小的时间单位里,落实到每个当下一个个相续不断、迁流不息的念头上。净慧老和尚开示的时候讲,人的生死就在呼吸之间,念念之间。这是我们每一个人现在都必须要面对的问题。

-

遇事不加分析,妄下判断,只会犯下可笑的错误

愚痴之人遇事不加分析,妄下判断,结果犯下可笑的错误。瓮中人影,实如海市蜃楼,也可称为镜花水月。

-

三岁小孩都懂得的道理,八十高龄也未必做得到

白居易素喜佛法,每至一地,必寻访寺庙。他在杭州任刺史时,曾筑西湖白堤,美名至今。 杭州寺院很多,名僧辈出。白居易听说有位僧人不居禅房,却住在树上,筑巢修禅,与鸟为伴,人称鸟窠禅师。白居易问明他的居处后,就出北门来到秦望山,果如人言,一棵高大的树上坐着一个和尚。